はじめに

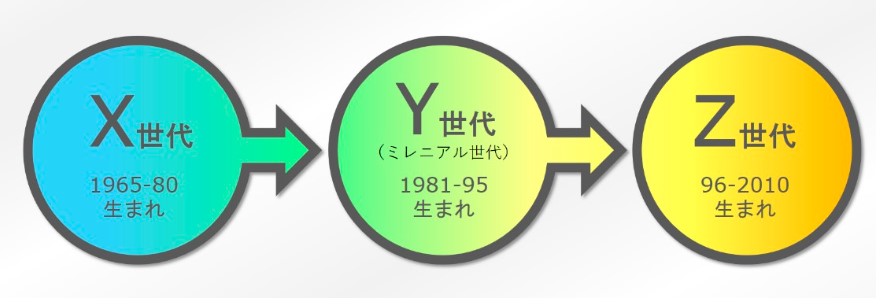

昭和世代(主に1950〜70年代生まれ)は、ミレニアルズ世代(1980〜2000年代生まれ)との職場でのコミュニケーションにおいて、時折違和感や戸惑いを感じることがあります。

この記事を読むとわかること。

・相手のことを本当に想っているか

・なぜ若者につい言ってしまうのか

・そもそもなぜ言いたくなるのか

特に50代半ばに差し掛かり、今まで積み重ねてきた自分の経験や価値観が通じにくいと感じる場面では、若い世代に何か言いたいが、どう伝えるべきかわからないことが多いのではないでしょうか。本記事では、昭和世代がミレニアルズ世代と円滑にコミュニケーションをとり、仕事を進めるためのポイントを探っていきます。

ミレニアルズ世代の特徴を理解することが第一歩

まず、相手を理解することが円滑なコミュニケーションの第一歩です。

ミレニアルズ世代は、インターネットやスマートフォンの普及とともに成長し、デジタルネイティブ世代と呼ばれます。テクノロジーに慣れ親しんでいる彼らは、仕事の効率化や柔軟な働き方を求める傾向が強く、固定概念にとらわれずに自分のやり方で成果を上げたいと考えています。

また、この世代は「成果主義」や「個人の自由」を重んじる一方で、「ワークライフバランス」を重視するため、従来のように長時間労働を厭わない価値観とは一線を画します。加えて、多様性を尊重する考え方が強く、上下関係にこだわらず、フラットな組織での意見交換を好むという特徴があります。

このような背景を理解せずに、自分の時代のやり方を押し付けようとすると、コミュニケーションにズレが生じてしまうことが多いです。

自分の経験を押し付けない工夫

昭和世代の多くの方が感じる悩みの一つに、自分の長年の経験や知識が評価されていないという思いがあります。

しかし、ビジネス環境やニーズが大きく変わっている現代において、かつての方法が必ずしも最良とは限りません。むしろ、経験を押し付けることが逆効果となり、若い世代から「古臭い」「時代遅れ」と見られてしまう恐れがあります。

この点を踏まえ、若い世代と協力する際は、彼らのやり方に耳を傾けることが大切です。もし自分の経験が役立つ場面があれば、「こういう経験があるけれど、どうだろう?」と相談ベースで提案してみるとよいでしょう。これにより、相手の意見や考えを尊重しながら、円滑なコミュニケーションが図れます。

言いたいことがあるときこそ、対話の姿勢を大切に

職場でのフラストレーションや「若い世代に物申したい」と感じる瞬間は、誰にでもあります。しかし、その気持ちを一方的にぶつけることは、特にミレニアルズ世代との関係を悪化させる原因となりかねません。上からの指導ではなく、対話を重視することで、より前向きな関係を築くことができます。

例えば、「こういった状況で、自分はこのように考えるけれど、君はどう思う?」と質問を投げかけ、相手の意見を尊重する形で対話を進める方法が有効です。ミレニアルズ世代は、個々の意見やアイデアを尊重する文化を持っているため、彼らが自由に意見を述べられる環境を提供することで、信頼関係を築くことができるでしょう。

言うべきか迷った時の判断基準

「この状況で本当に言うべきことなのか?」「指摘することで相手の成長につながるのか?」と迷ったときは、次のような判断基準を使ってみてください。

• 相手の成長に繋がるか?

自分が伝えたいことが、相手のキャリアやスキル向上に寄与するのであれば、前向きにアドバイスをする価値があります。しかし、ただ自分の価値観や考え方を押し付ける場合、言わない方がベターです。

• タイミングが適切か?

忙しい時や相手がプレッシャーを感じている時に指摘することは、相手のストレスを増幅させ、逆効果になることがあります。話すタイミングを見計らい、冷静な状況で意見を述べることが肝心です。

• 自分の感情で話していないか?

フラストレーションや感情的な衝動に駆られている場合は、冷静になるまで待つことが大切です。感情に左右されず、冷静な視点からアドバイスできる時に話し合いを持つことで、相手に対して建設的なフィードバックができます。

それでも言いたくなってしまうときの対処法

実際に、どうしても我慢できずに言いたくなってしまう場合はどうすればいいでしょうか。

50代半ばになると、これまで積み重ねてきたキャリアや責任感が強まり、特に仕事に対して高い期待を持つことが多いでしょう。その結果、自分の価値観や基準に合わない若い世代に対して「どうしても一言言いたい」という感情が湧き上がることも理解できます。

しかし、もし自分が頻繁にそう感じるのであれば、まずはその感情を自己分析することが重要です。

「なぜ言いたいのか?」「何を言うことで自分が満足するのか?」を内省し、感情の根源を見つけることで、無駄な衝突を避けることができるかもしれません。また、実際に言葉にする前に、上司や同僚、あるいは信頼できる第三者に相談し、客観的な意見を求めるのも効果的です。

さらに、コミュニケーションスキルの向上を図るためのトレーニングやセミナーに参加するのも一つの手段です。これにより、感情的なフィードバックを避け、より建設的な方法で意見を伝える技術を磨くことができます。

周囲が困っている場合の解決策

もし、50代男性が職場で頻繁に「言いたがり」になってしまい、周囲の同僚や部下が困っている場合はどう対処すべきでしょうか。

まず、問題を直接指摘することが難しい場合、職場全体でオープンなコミュニケーション文化を促進するための取り組みを行うことが有効です。たとえば、定期的なフィードバックセッションや意見交換会を設けることで、自然と話し合いの場を提供することができます。

また、上司や人事部門が介入し、双方の意見を尊重し合うための中立的な仲裁役を務めることも考えられます。そうすることで、直接的な対立を避けつつ、問題解決に向けた話し合いの場を設けることができます。

最後に、組織としてメンタルヘルスやコミュニケーションに関する研修を導入することも、職場全体の雰囲気を改善する効果があります。上手なコミュニケーションが職場の生産性を高め、円滑な人間関係を築くための鍵であることを全員が理解し、取り組む姿勢を持つことが重要です。

まとめ

昭和世代がミレニアルズ世代とうまくやっていくためには、まず彼らの価値観や働き方を理解し、柔軟な姿勢を持つことが求められます。

そして、言いたいことがあるときは、対話を通じて相手の意見を尊重しながら進めることが肝心です。言うべきか迷ったときは、自分の感情やタイミング、相手の成長に繋がるかどうかを見極めることが重要です。

それでも言いたくなってしまう場合には、自己分析や第三者の意見を参考にし、感情的なフィードバックを避ける工夫が必要です。また、周囲が困っている場合には、オープンなコミュニケーション文化を職場全体で促進する取り組みが有効です。これにより、世代を超えた理解と協力が深まり、より健全な職場環境が築かれるでしょう。

これはもはや社会問題かもしれません。欧米よりもまだフラット主義になっていない日本は、年上の方がアドバンテージがあるし、言えずに我慢してるんです。これは良いことではないし、よく考えるとわかりますが、世代は移り変わっていくので、さらに彼らミレニアルズ世代はつぎのZ世代を受け入れながら変化しなくちゃならない。そういうことを理解しないとただの押しつけなのかもしれません。